2025年度も残り5ヶ月半。私が今年中に実現したいことは「ソフトウェア開発で収益を得る」ことです。

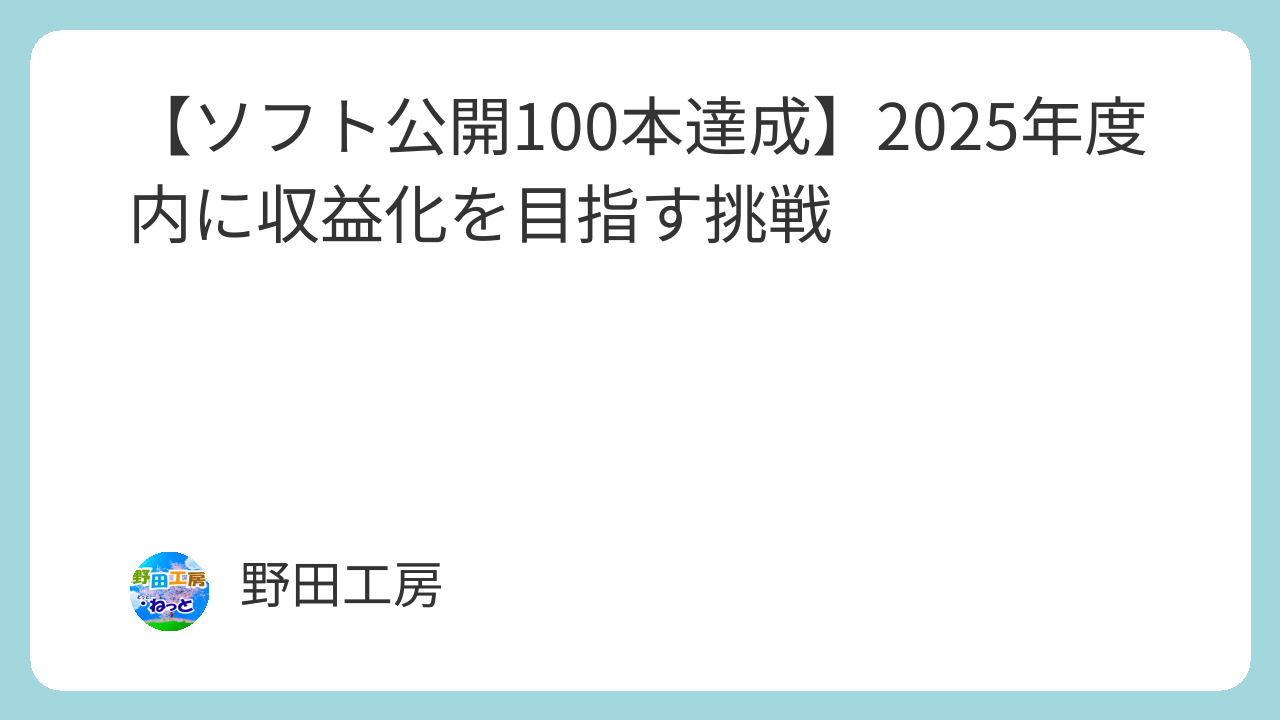

私は「野田工房」として活動しており、2025年1月19日に約10年ぶりにソフト開発を再開しました。8か月間経過した本日(2025年9月15日)、ついにソフト公開100本を達成しました。その最大の原動力となったのが、急速に進化する生成AIとの出会いでした。

生成AIとの出会いと進化

数年前、AIによるソースコード生成は精度が低く、業務利用には到底耐えられませんでした。単純なプログラムでさえ正常に動かないことが多く、当時の私は「生成AIによるプログラミングの実用化はまだ遠い」と判断していました。

しかし2025年1月、久しぶりに生成AIによるプログラミングを試したところ、私は衝撃を受けました。生成されるコードは読みやすく、複雑なアルゴリズムやエラー処理の実装まで可能になっていたのです。ついに「業務レベルで活用できる段階」に到達していました。

この体験をきっかけに、私は10年ぶりにソフトウェア開発を再開し、「AIを武器に開発を進める」ことを決意しました。

AIの活躍はプログラミングだけにとどまりません。開発工程のあらゆる場面で力を発揮します。

- 仕様の詳細化:曖昧なソフトウェア仕様を検討し、具体化。

- テストデータ作成:動作確認に使用するテスト用データも即座に準備できる。

- 素材画像生成:ソフト(主にゲーム)内で使う画像素材もAIで生成可能。

- 説明書(readme.txt)の自動生成:ユーザーに分かりやすい説明を短時間で用意。

- Webページ制作:配布サイトや受託受付用ページ(LP)を効率的に作成。

こうして、開発全体を通じてAIを活用できる体制が整いつつあります。「もっと生成AIを使いこなせるようになりたい」と考えていた私にとって、ソフトウェア開発そのものが最適な教材となりました。

8か月で「ソフト公開100本」という成果

当初は生成AIとの対話に慣れておらず、効率的とは言えないやり取りも多かったと思います。しかし量をこなす中で、より効果的なプロンプトの工夫や活用方法が身につき、着実に効率が向上していきました。

その結果、活動再開からわずか8ヶ月間で 100本のソフトを公開。多い日(9/15)には1日に5本をリリースできました。これはまさに、生成AIを使いこなせるようになった成果です。

学生時代にも50本以上のフリーソフトを開発しましたが、当時は7年以上かかっています。それに対して今回は、わずか8か月でその 2倍のソフトを公開。単純計算すると、学生時代の約 21倍のスピード でソフトを生み出していることになります。しかも、当時と比べると、品質も明らかに高いものをリリースできています。

公開したソフトのジャンルは多岐にわたります。

- 📄 文書作成:業務や日常の文書処理を効率化するツール。

例)PDF操作(結合・分割・抽出・変換・暗号化)、CSV比較、

QR・バーコードの生成、ファイル一覧の作成など - 🖼 画像・音声:画像・音声関連のクリエイティブ作業を強力にサポート。

例)AI画像処理(OCR・背景除去・高解像度化・物体検出)、

一般画像処理(トリミング・モザイク・結合・ベクター化)、

音声処理(ノイズ除去)など - ⚙ ユーティリティ:日常のPC作業を快適にする便利アプリ。

例)ファイル処理(検索・リネーム・重複検出)、各種設定(モニタ・プリンタ)、

その他(ショートカット作成・付箋・スリープ抑制) - 🛠 開発者向けツール:プログラマーや上級ユーザー向けの実用ツール。

例)ランタイム確認、右クリックメニュー整理、ソフト管理、XPath取得、

アクセスログ解析、サイトマップ作成など - 🎮 ゲーム:手軽に楽しめるものから頭を使うものまで幅広く収録。

例)ゲーム攻略支援(連打マスター、ゲームリマインダー)、

定番パズル(数独・お絵描きロジック・四川省・Tパズル)など - 🌐 ネット・通信:情報収集や整理をスマートにするツール。

例)新着閲覧・通知(ニュース・メール・サイト)、

スクレイピング(不動産情報取得、Vector順位チェック)など - ✏ 学習・教育:学びを楽しく、効率的にするアプリ。

例)学習支援ツール(暗記支援、学習教材作成、ポモドーロタイマー)、

学習ゲーム(日本地理、漢字、音感)など

ユーザーからは「作業を短時間でできるようになった」「こんなツールが欲しかった」といった声も届き、モチベーションの大きな支えになっています。

収益化という大きすぎる壁

「無料だから使ってもらえているが、有料だったらまったく見向きもされないのでは?」技術力の証明として、対価をもらえるくらいには認められたい。以前からそう思っていました。

収益化の方法は、いくつか考えられます。

- 有料ソフトの販売:シェアウェアの配布または、サブスクリプションによる定額課金。

- 寄付のお願い:フリーソフト文化に根付いた応援する仕組み。

- 受託開発:ソフト開発の経験を活かした案件対応。

しかし現状はまだ「収益ゼロ」。どれだけ数を公開しても、趣味の範囲を超えられていません。だからこそ、今年度中に達成すべき目標を掲げました。それが「ソフトウェア開発で収益化(\10,000円以上)すること」です。

現状の取り組み状況

1. 有料ソフトの販売

すでに一部のソフトはシェアウェアとして配布しています。

13個のソフトは、利用回数制限(例:1日10回までなど)を設け、500円 をお支払いいただくと無制限で使えるようになる仕組みです。価格はかなり手頃に設定しているつもりですが、現時点ではまだ課金実績はありません

【追記】その後、5名以上の方からライセンス登録をいただきました。大変ありがとうございます!温かいコメントも添えていただき、開発者として本当に励みになっています。

2. 寄付のお願い

ソフトに同封しているreadme.txtやソフトの配布サイト上に「Amazonのギフト券」や「ほしいものリスト」による寄付の受付も行っていますが、今のところは反応がありません

【追記】その後、5名以上のユーザ様からAmazonギフト券を寄付いただきました。大変ありがとうございます!応援のメッセージも添えて送ってくださり、継続して開発に取り組む大きな力になっています。

3. 受託開発

ソフトウェア開発の依頼受付も開始しました。LP(ランディングページ)を作成し、誘導用のバナー画像も用意しましたが、現状、まだご相談をいただいておりません。

【追記】時給を計算してみる(2025年11月10日時点)

- 【収益】 3,500[円]+3,800[円]=7,300[円]

- 【作業時間】1日5時間×300日=1,500[時間]

- 【時給】 7,300[円]÷1,500[時間]≒4.86[円/時間]

という結果になりました(涙)

「お金を払ってでも、もっと使いたい!」と思っていただける便利なツールを作り、受託開発依頼もいただけるように継続して精進していこうと思います。

AI時代の開発スタイルと「副業」の可能性

いまや副業や在宅ワークは特別なことではなくなりつつあります。特にソフトウェア開発は、パソコン1台から始められる魅力的な分野です。そこに生成AIという強力なパートナーが加わったことで、個人でも大きな成果を出せる時代が到来しました。

私が目指しているのは、「AIを活用して効率的に開発し、ユーザーに役立つソフトを提供し、その対価をいただく」という新しい働き方です。これは単なる収益化の挑戦にとどまらず、AI時代における開発者のあり方を示す実験 でもあります。

この取り組みが、同じように副業や独立を考えている方にとって、一つのモデルケースとなれば嬉しく思います。

後悔しないために

2025年度の終わりに「今年度も何も変わらなかった」と後悔するのではなく、「自分の力で新しい道を切り拓いた」と胸を張れるようになりたい。その思いを胸に、残り5ヶ月半を全力で挑戦し続けます。

ソフトウェア開発で収益を得ることは決して容易ではありません。実際、ネット上にはその難しさを伝える記事が数多く存在します。

しかし今は、生成AIという強力なパートナーがあります。これを活用することで、挑戦のハードルは従来よりも大きく下がりました。私は「野田工房」として、この可能性を信じ、未来を切り拓いていきます。

コメント